L’appel des Terres australes

Durant sa formation d’ingénieur à l'ENGEES, Virgile a déjà le gout de l’aventure et du voyage. Il effectue son stage de 2e année au Canada, où il travaille sur la prédiction des demandes en eau à Vancouver grâce à des réseaux de neurones artificiels. Puis, sa troisième année à Cranfield le forme aux enjeux de l’eau et des systèmes sanitaires pour le développement, avec une approche LowTech. Virgile y découvre l’importance des dynamiques sociales et culturelles dans la gestion des ressources en eau, et la nécessité de considérer toutes les parties prenantes dans la recherche de solutions. Son projet de fin d’études en Mongolie l’amène à envisager une expérience plus radicale encore : un hivernage en Terre australe. Une expérience qu’il perçoit comme une occasion unique de tester sa résilience, de comprendre les dynamiques humaines et de travailler dans un environnement extrême.

Une sélection longue et exigeante

Le projet de Virgile prend forme dans un cadre exceptionnel : le programme européen ICOS (Integrative Carbon Observation System), pour lequel il travaille plusieurs années et dont les laboratoires associés mènent des activités primordiales sur le climat en terrains polaire et subpolaire pour collecter des données dans des zones où l’influence humaine est minimale. La sélection des “scientifiques” est drastique : dossiers détaillés, tests médicaux et psychologiques, entretiens… Virgile met 4 ans avant d’être enfin sélectionné par l’Institut Polaire Français Paul Emile Victor (IPEV). Avant de partir, il suit une formation d’une semaine à Brest puis un mois en laboratoire, jugée insuffisante par Virgile par rapport à celle de l'Allemagne, qui est de 3 mois.

Le voyage vers l'île d'Amsterdam prend trois semaines en bateau depuis la Réunion, avec des escales à Kerguelen et Crozet. Des liens très forts se tissent de façon fulgurante entre les hivernants avant d'arriver sur l'île.

La vie sur l'île : un défi humain

Sur place, Virgile passe un mois avec l’équipe précédente pour une passation, avant d’être en binôme sur la station de mesures. L’équipe est composée de 29 personnes : des militaires assurant la maintenance, deux cuisiniers, un médecin, un chef de district et des scientifiques. L’île, véritable sanctuaire de biodiversité (abritant manchots, otaries à fourrure subantarctique, éléphants de mer, albatros), est pourtant marquée par l’isolement et des conditions de vie parfois extrêmes, qui mettent à rude épreuve les relations sociales. Les “pétages de plombs” peuvent vite arriver. Si la nouveauté de l’environnement stimule l’adrénaline, le quotidien devient rapidement répétitif et parfois pesant.

Virgile souligne l'impact social majeur dans ce contexte clos. Les tensions sont exacerbées par la routine extrême et par des différences de statut notamment, avec les militaires mieux rémunérés que les scientifiques. "Le moindre petit conflit peut se transformer en une fracture au sein de la petite communauté, et des malaises peuvent rapidement s’installer.", explique-t-il. L'humain est au cœur de cette expérience. L’isolement et la cohabitation forcée révèlent des dynamiques sociales complexes, mais qui passionnent Virgile.

La réalité scientifique sur le terrain

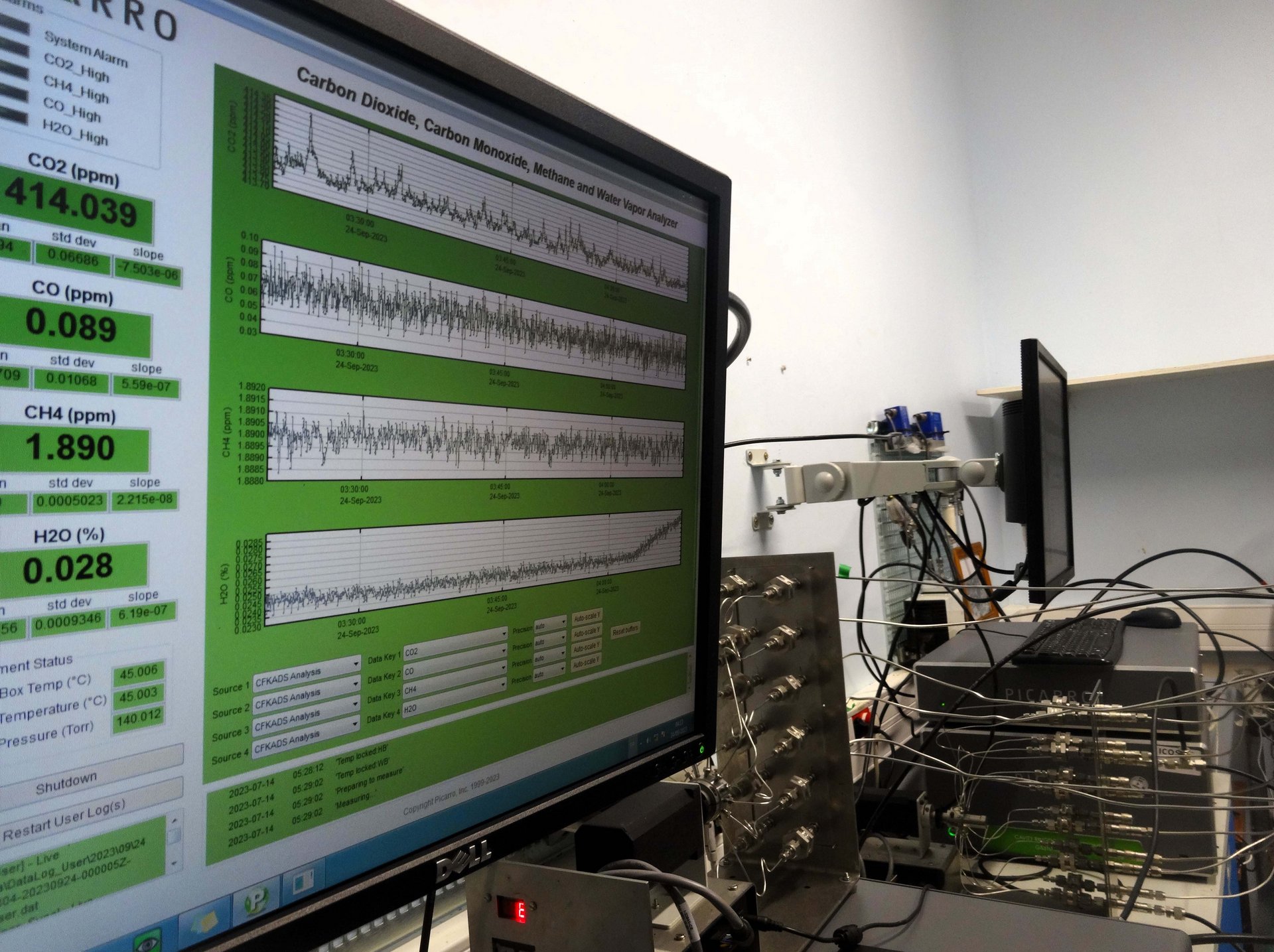

Avec son binôme, Virgile est responsable des instruments de mesures de la station (mercure atmosphérique, gaz à effet de serre… ) et de la réalisation de prélèvements pour analyser les micropolluants dans l’eau, dont les contaminants organiques émergents. Ces prélèvements, réalisés à 50 mètres du rivage, sont essentiels pour la collecte de données dans un environnement où l’influence humaine est minimale. Les conditions climatiques, et notamment les vents violents et des terrains très escarpés, sont un défi constant dans ses missions. Les déplacements doivent toujours se faire en groupe de trois, avec un change sec et avec un téléphone satellite. Le danger est omniprésent, même si l’on se s’en rend parfois plus vraiment compte", explique Virgile. « Comparé à la Station spatiale internationale, l’île d’Amsterdam est encore plus isolée, avec des secours pouvant prendre des semaines, contre une prise en charge complète en 48 heures pour l’ISS grâce à des capsules d’évacuation » poursuit-il.

La petite équipe doit d’ailleurs assurer tous les rôles dont ceux d’urgences : “nous avons opéré un ami qui s’était grièvement blessé à la tête pendant près de 6 h. Le médecin ne peut pas tout faire seul, nous étions 6 au sein du bloc opératoire à assurer les différents rôles : infirmier, aide aux instruments, anesthésiste etc. ”. Vivre au contact de la nature sauvage soulève également des dilemmes éthiques. Virgile raconte : "Nous ne devons pas intervenir, même si un animal est piégé, à l’agonie, ou un poussin attaqué." L’équilibre écologique est si fragile qu’il devient impératif de minimiser l’impact humain, une expérience psychologiquement difficile.

L'impact d’une expérience hors du commun

Le retour de Virgile, après près d’un an d’isolement, est marqué par une forte intensité. "C’était étrange de croquer dans un fruit frais et de revoir des arbres", raconte-t-il. Certains hivernants éprouvent des difficultés à se réadapter à la vie "normale", tandis que d’autres, comme Virgile, continuent à nourrir des liens solides avec leurs anciens compagnons d’aventure.

L’expérience a transformé Virgile. “Cela m’a encore prouvé que, même un rêve qui paraît inatteignable, est réalisable”. Pour Virgile, rêves et raisons ne sont pas opposés mais complémentaires pour comprendre et réinventer le monde face aux enjeux écologiques actuels. "Savoir des choses sur l'eau, ce n'est pas la comprendre. C’est la perception que l'on a de l'eau qui conditionne la façon dont on vit avec elle, dont on l'exploite, dont on la boit ", explique-t-il.

Il s’interroge également sur la pertinence de multiplier les projets scientifiques sur un site aussi fragile et isolé, soulignant également le manque de dialogue entre les disciplines scientifiques. C’est dans cette optique qu’après son expérience, Virgile a entamé un Master en Neurosciences à Londres. « Il y a énormément à faire en liant neurosciences, eau et climat ! » conclut-il.